La Grande Traversée, Shion Miura, Actes Sud, Babel

La Grande Traversée, c’est l’épopée menant à la réalisation d’un nouveau dictionnaire. Araki, arrivé à l’heure de la retraite, trouve en Majimé, un jeune employé de sa maison d’édition, son digne successeur. Ce dernier, est tout aussi passionné par la langue japonaise et méthodique dans son travail qu’il est gauche et laborieux dans ses relations sociales. Or comment définir des mots dont on n’a jamais fait l’expérience ? L’amour, par exemple.

La Grande Traversée, c’est aussi l’éclosion de Majimé qui, s’il gardera toujours une forme de maladresse à la fois exaspérante et attachante, gagnera progressivement sa propre confiance et le respect des gens qui l’entourent.

La bibliothèque des rêves secrets, Michiko Aoyama, J’ai lu

De livres, d’amour, d’éclosion professionnelle et personnelle, il en est aussi question dans La bibliothèque des rêves secrets, de Michiko Aoyama. Chaque chapitre de ce roman choral est consacré à un personnage à la croisée des chemins, en quête de sens et d’une place dans la vie. Tous se retrouvent au centre social de leur quartier où ils font la rencontre d’une bibliothécaire qui les aidera, grâce à ces étranges et judicieux conseils, toujours accompagnés d’un « petit plus », à découvrir leur réponse à cette simple mais vertigineuse question : « Que cherchez-vous ? »

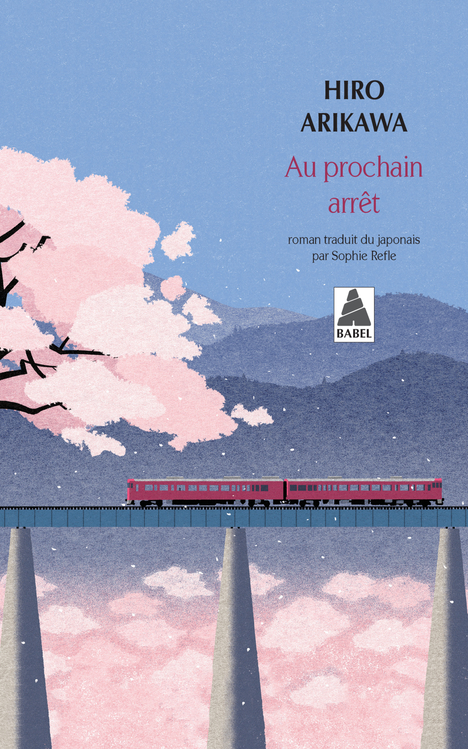

Au prochain arrêt, Hiro Arikawa, Actes Sud, Babel

Après Les Mémoires d’un chat où nous suivions les pérégrinations de Satoru et son chat Nana, Hiro Arikawa nous invite à embarquer à bord du train reliant Takarazuka à Nishinomiya… et retour. A chaque station des personnages montent ou descendent, se croisent, se rencontrent, s’observent, des phrases sont happées, des relations naissent, des encouragements et du réconfort sont apportés : un balai d’inconnus qui par le hasard de leurs trajets le deviennent un peu moins. A emporter impérativement lors de votre prochaine escapade ferroviaire !

Nadège